- Land

- 2025年11月12日

私は台湾に過去2回旅行しました。特に関心を持っていたのは国民党独裁時代の歴史と、台湾原住民の歴史・文化です。

特に台湾原住民については、近現代史を読んでいると頻繁に高砂族(台湾原住民の通称)部隊や霧社事件に関する言及にあたることが多く、一度現地を見てみたいという意志がありました。

高砂族、台湾原住民

「高砂族」は、日本が台湾原住民に対して便宜的に命名した総称です1。

台湾原住民は正確にはタイヤル族、セデック族、タロコ族、アミ族、パイワン族、ブヌン族等複数の部族からなります。

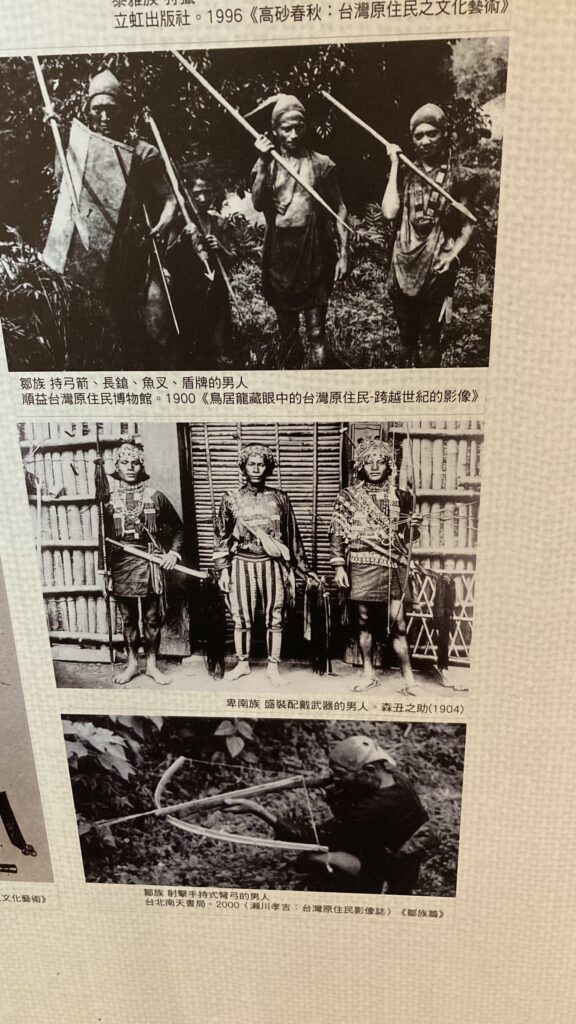

台湾原住民の歴史で一部注目を集めるのが首狩りの風習で、私もこの風習や、後述するゲリラ戦での活躍から彼らに興味を持ちました。

「出草」とは中国人(漢民族)が付けた当該風習の名前です。

原住民は、部族抗争や宗教的なしきたりから、敵対する部族構成員や、通りかかった漢民族等の首を斬りました。

このとき、原住民は草むらにひそんで、ぬっと姿を現し首を狩ったとのことです。

このように取得した頭部を飾る習慣があり、民族博物館や史跡等でその復元を見ることができました。

特に首狩りの風習が盛んで、裸足で山野を走り、銃で獲物や敵を攻撃していたのが、タイヤル族、その支族であるセデック族、タロコ族、ブヌン族、パイワン族だったといいます。

台湾には3000m超の山が数百あり、最高峰の玉山(日本名:「ニイタカヤマ(新高山)」)は3900m超と富士山を超えています。

こうした山岳地帯で生活する原住民たちはお互いに異なる言語を使用していました。

日本統治と軍事動員

1895年、日清戦争の結果、清国から台湾を割譲されて以降、日本の台湾統治が始まります。それにともなって台湾原住民との対立や抗争も発生します。

特に漢民族により統治や進出が進んでいなかった東台湾では、現地の日本兵や役人、警察、業者等と原住民との事件が頻繁に起こりました。

原住民が駐屯部隊や業者を襲撃し殺害した現場は、花蓮やその近郊の新城等、私がレンタカーで観光した東台湾エリアですが、畑や農家がメインののどかな場所です。

19世紀末から20世紀初頭にかけての植民地政策には、大別してベルギー・オランダ式、イギリス式、フランス式等がありました2。

- ベルギー・オランダ式:

民族意識を芽生えさせないよう、原住民は教育せず - イギリス式:

一部の現地エリートのみ教育する - フランス式

- 同化政策の一環として教育する

日本はフランス式に倣い、特に国語と教育勅語を重視した、台湾人および原住民に対する教育を行いました。

タイヤル族等の原住民が日本の現地政府に対し反乱等を起こす一方、日本軍はかれらの戦闘力に目をつけていました3。

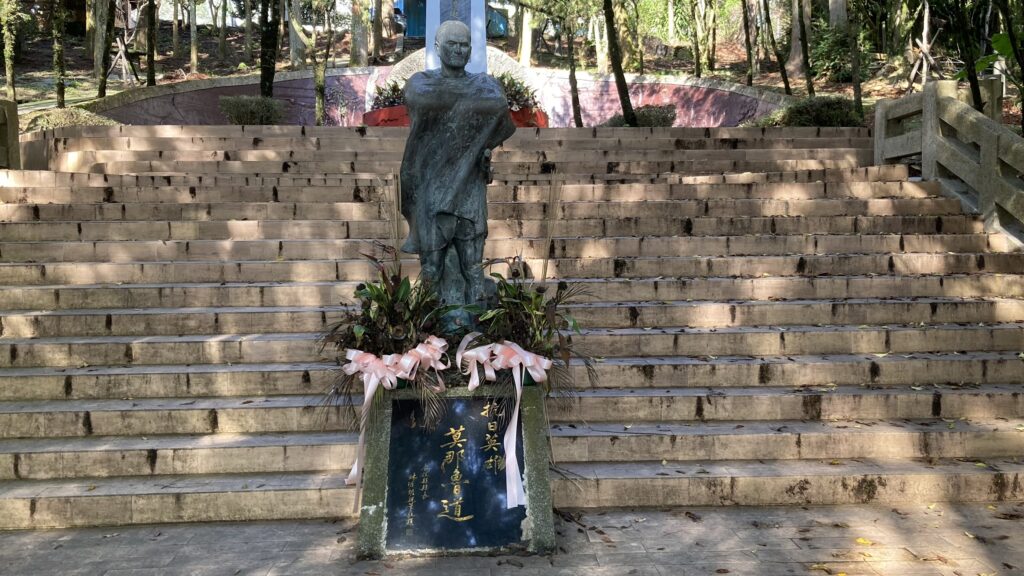

1930年にセデック族が起こした大規模な反乱である霧社事件の際も、この戦闘力を軍で活用できないかという検討が進められました。

こうして、台湾原住民から兵を募る高砂義勇隊が合計7回編成されました。

また陸軍、海軍が別個の志願兵制度である高砂特別志願兵制度を運用し、1945年1月、敗戦直前に台湾で徴兵制が施行されるまで継続しました。

高砂族はその生活スタイルや能力から、太平洋戦線の密林やゲリラ戦で大きな力を発揮しています。

陸軍中野学校出身者が率いる高砂族部隊はニューギニア戦線に投入され、重要防護施設の爆破や偵察、爆弾や手りゅう弾による敵部隊等のかく乱を行ったとされます。

1944年、レイテ島の戦いでは、日本陸軍の空挺部隊である薫空挺隊として高砂族の台湾特別志願兵が米軍の占領する飛行場に降下を行いました4。

その後

『知られざる東台湾』によれば、軍隊や警察は当時台湾社会で差別されていた高砂族が出世する数少ない手段だったとのことです。

戦場では、高砂族は一目置かれていました。

私が読んできた戦史や回想録にも、高砂族についての言及が度々あります。彼らは裸足でジャングルを歩き、日本兵が疲労困憊で座り込む中、食料や水を運搬したり、調達したりしてきたといいます。

また、フィリピンやマレー、インドネシアに住む原住民と民族的・言語学的に近く、地理的に隔絶した部族同士でありながら現地語で会話できました。

日本の無条件降伏に伴い、多くの将兵が自決や切腹を行いましたが、高砂族の兵はこれに従うことはあまりなかったと文献に書かれています。

台湾原住民にとって支配者は清朝、日本人、国民党と次々入れ替わっていく存在です。

僕たちまでが死ぬ必要はないでしょう。5

戦争が終わったら日本軍の階級も関係ない。高砂義勇隊員は皆、銃、手りゅう弾、蕃刀で戦闘態勢をとった。

従来、高砂義勇隊員を理由なく殴りつけていた上官は低姿勢となった。……第5回高砂義勇隊の上野保小隊長は船の中で殴られて土下座して謝った。

高砂族の兵隊が台湾に帰還したとき、日本の統治機構は既に撤退し、中国本土からやってきた国民党軍が島を制圧していました。

義勇隊は日本軍の手下とされ、従軍した原住民は追及を逃れなければなりませんでした。

日本政府は台湾の領有権を放棄したため、高砂義勇兵は日本兵としての補償を受けられず、戦後、「台湾人元日本兵士の補償問題」となりました。

しかし、台湾原住民アミ族出身の日本兵である中村輝夫氏が、残留日本兵として1974年に発見・帰還したこと6をきっかけに、台湾人日本兵に対する補償を求める運動が盛んになり、1987年に補償を行う法律が制定されました7。

山の戦闘員

台湾原住民と日本人との歴史は、忘れてはならないのみならず、私個人として学ぶべき事項が多々あります。

- 高山地帯や原生林で活動する運動能力および衛生・サバイバル知識

- 原始的な道具・兵器だけでなく最新の技術(当時であれば落下傘等)にも適応する

- 死ぬことを前提とした作戦や命令には、従わない覚悟を持つ

原住民が台湾人口に占める割合は3%ですが、台湾軍特殊部隊の60%を原住民出身者が占めています8。

台湾メディアによれば、台湾原住民が持つ運動能力やフィジカルは軍隊において重宝されています。台湾原住民の社会的・経済的立ち位置には現在も課題が存在していますが、山岳部族・狩猟部族としての特性は今も生かされているのではないでしょうか。

次回台湾に行く際は、実際に山での生活や風習、武器の取り扱い等をキャンプ形式で体験するアクティビティに参加したいと考えています(調べてみると開催されているようです)。

- 『知られざる東台湾―湾生が綴るもう一つの台湾史』山口政治 ↩︎

- 同上 ↩︎

- 『日本軍ゲリラ 台湾高砂義勇隊』菊池一隆 ↩︎

- 『レイテ戦記』大岡昇平 ↩︎

- 菊池一隆、前掲書 ↩︎

- 『還ってきた台湾人日本兵』河崎眞澄 ↩︎

- 台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律 ↩︎

- The Indigenous Taiwanese Helping Prepare the Country for War ↩︎